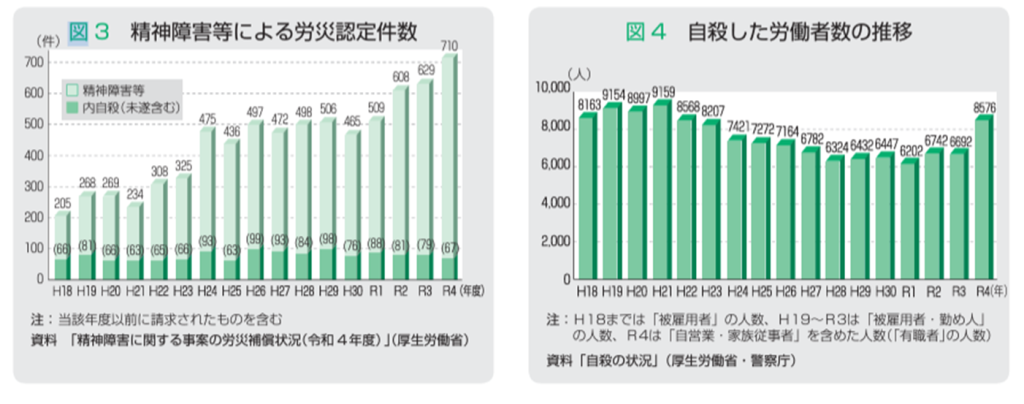

近年、長時間労働、テレワークによる孤立感、職場での人間関係等で仕事や職業生活に関する不安や悩み、ストレスを感じる労働者の割合が高くなり、業務による心理的負荷を原因として精神障害を発症し、労災認定が行われる事案が増加しています。

企業においては、積極的に心の健康の保持増進を図るメンタルヘルス対策が重要な課題となっています。

メンタルヘルス対策を推進するうえで不可欠な心の健康づくり計画について解説します。

なぜ心の健康づくり計画が必要なのか?

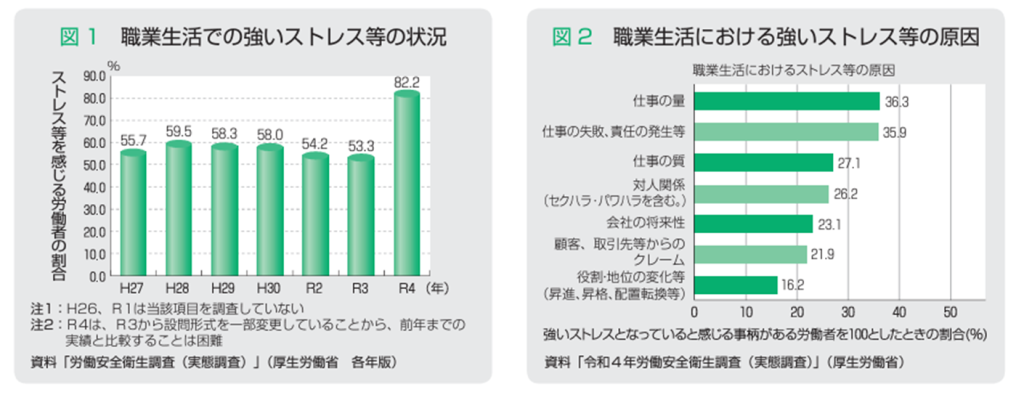

厚生労働省の令和5年労働安全衛生調査(実態調査)では、現在の仕事や職業生活に関することで、強い不安、悩み、ストレスとなっていると感じる事柄がある労働者の割合は82.7%(令和4年調査82.2%)、その内容の主なもの3つ以内は「仕事の失敗、責任の発生」が最も多く、次いで「仕事量」「対人関係(セクハラ・パワハラを含む)」でした。

また過去1年間(令和4年11月1日から令和5年10月31日までの期間)にメンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者または退職した労働者がいた事業所の割合は13.5%(令和4年調査13.3%)となっており、働く人のメンタルヘルス不調者が増加しています。

引用:令和5年労働安全衛生調査(実態調査)厚生労働省

また、業務による心理的負荷を原因として精神障害を発症し、あるいは自殺したとして労災認定が行われる事案が近年増加し、社会的にも関心を集めています。

引用:厚生労働省 職場における心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~

メンタルヘルス不調者が増えている社会問題の中で企業が積極的に対策を行うことは、従業員だけでなく企業の生産性や持続可能性にもプラスの影響をもたらします。

厚生労働省は「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(メンタルヘルス指針、平成18年3月策定、平成27年11月30日改正)を定め、職場におけるメンタルヘルス対策を推進しています。

企業においてメンタルヘルス対策の基本方針を定め、推進体制や役割の明確化、実施施策、相談先を明記した心の健康づくり計画を策定し、従業員と共有し健康的な職場づくりに取り組む必要があります。

心の健康づくり計画を策定するメリット

心の健康づくり計画に基づきメンタルヘルス対策を実施し、従業員のメンタルヘルスの向上が図れると、企業にとってはさまざまなメリットが期待できます。

従業員の生産性向上

健康的なメンタルヘルスを維持することで、従業員の集中力やパフォーマンスが向上します。

仕事の失敗の減少が期待でき、業務効率が高まります。

離職率の低下

メンタルヘルスへの配慮がある職場は、従業員の満足度を高めます。

長期的なキャリアを考える従業員が増え、離職率が低下します。

採用力の向上

健康的な職場環境を提供する企業は求職者にとって魅力的に映ります。

優秀な人材の確保や、企業のブランド力向上につながります。

休職や病欠の減少

メンタルヘルスケアが行き届くことで、休職者や欠勤者の減少が見込めます。

職場の負担が均等に分散され、他の従業員にも好影響を与えます。

職場環境の改善

従業員同士の信頼関係が深まり、コミュニケーションが活発になります。

ストレスの少ない職場文化が醸成され、職場全体のモラルが向上します。

イノベーションの促進

心身の健康が保たれることで、創造性や問題解決能力が高まります。

新しいアイデアやプロジェクトへの積極的な参加が期待されます。

法的リスクの軽減

メンタルヘルス対策は、企業がコンプライアンスを遵守している証拠となります。

ハラスメントや過労による訴訟リスクを未然に防ぎます。

コストの削減

病欠や離職の減少により、採用や研修にかかるコストが抑えられます。

健康保険料や医療費の負担が軽減される場合もあります。

企業イメージの向上

社会的責任を果たしている企業としての評価が高まり、投資家や取引先からの信頼が向上します。

「従業員を大切にする企業」というイメージが広がり、ブランド価値が高まります。

従業員の自己成長促進

メンタルヘルス対策により、従業員自身のストレス対応スキルや健康維持の意識が向上します。

これにより、個々のキャリア開発や人生の質の向上が促進されます。

心の健康づくり計画策定のステップ

心の健康づくり計画は厚生労働省が定める「労働者の心の健康保持増進のための指針」において策定が推奨されています。

法的に義務化されたものではありませんが、メンタルヘルス対策においては不可欠です。

企業のメンタルヘルス対策においては、方針、推進体制や役割、どのような対策を行うかを、従業員に周知し理解を促すことが必要です。

そのため心の健康づくり計画を策定し、社内で共通理解をしメンタルヘルス対策を進めていくことが重要といえます。

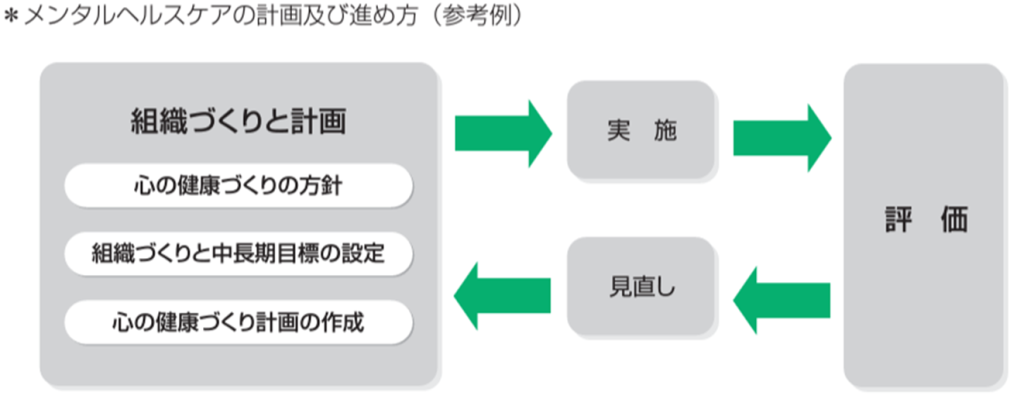

メンタルヘルスケアは、中長期的視点に立って、継続的かつ計画的に行われることが重要です。

その推進に当たっては、事業者が労働者の意見を聞きつつ事業場の実態に則した取組みを行うことが必要で、衛生委員会等において十分調査審議を行い、「心の健康づくり計画」を策定することが必要です。

各事業場における労働安全衛生に関する計画の中に位置付けることが望ましいでしょう。

また実施状況等を適切に評価し、評価結果に基づき必要な改善を行うことにより、メンタルヘルスケアの一層の充実・向上に努めましょう。

心の健康づくり計画に盛り込む事項は次にあげるとおりです。

基本方針

事業者のメンタルヘルス対策の基本方針を表明します。

事業者が積極的にメンタルヘルス対策を推進する方針を表明することで、従業員は安心してメンタルヘルス対策に取り組むことができます。

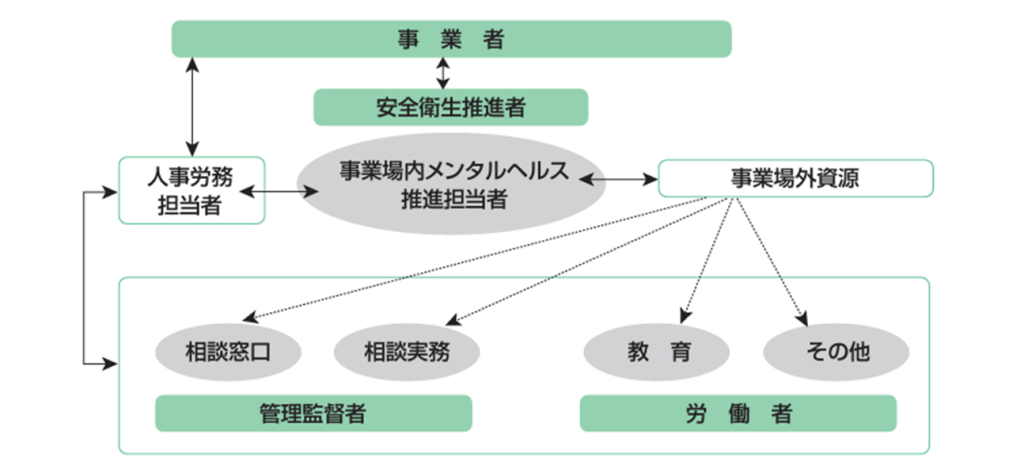

推進体制

メンタルヘルス対策を効果的に実施するためには、従業員、管理監督者、職場内産業保健スタッフ、安全衛生委員会等が連携し、心の健康づくりに向けてそれぞれの役割を果たすことが求められます。

それぞれの役割の例としては

- 従業員

従業員は、ストレスや心の健康について理解し、自分のストレスに適切に対処し、必要に応じて産業医面談やメンタルヘルス相談を利用する。 - 管理監督者

職場の管理監督者として、職場環境等の改善を通したストレスの軽減、部下からの相談への対応を行う。 - 事業場内産業保健スタッフ等

メンタルヘルス対策の企画・立案及び評価・改善、教育研修の実施、、関係者の連絡調整等、心の健康づくり活動を中心的に推進する。

産業医:心の健康づくり計画の策定について助言、指導を行い、実施状況を把握する。

また、ストレスチェック制度及び長時間労働者に対する面接指導の実施や就業上の配慮が必要な場合は事業者に意見を述べる。

健診コラム:企業における産業医の役割

衛生管理者等:産業医の助言や指導等を踏まえ、相談体制、教育研修の企画・実施、職場環境等の評価と改善などを行う。

保健師等:セルフケア及びラインケアを支援し、教育研修の企画・実施、従業員及び管理監督者からの相談対応などを行う。 - 人事労務担当者

従業員、管理監督者からの相談があれば、その対応を行う。

管理監督者だけでは対応が困難な問題(職場配置、人事異動等)に対応し、また、労働時間等の改善及び適正配置を検討する。 - 衛生委員会

心の健康づくり計画の策定、評価に関わる。

また、ストレスチェックを含む心の健康づくり活動が計画どおり進められているか評価を行い、継続的な活動を推進する。 - ストレスチェック実施者

ストレスチェック実施の企画・立案及び評価、ストレスチェック受検者からの相談への対応やストレスチェックの集団分析結果等に基づく職場環境等の評価ならびにその結果の事業者への提供、ストレスチェック受検者に対する情報提供及び教育研修を行う。 - 事業者

心の健康づくり対策を計画的に実施し、従業員や各担当者の協力・連携が円滑に行われるよう必要な支援を行う。

小規模事業場において事業場内産業保健スタッフが確保できない場合は、衛生推進者または安全衛生推進者を事業場内メンタルヘルス推進担当者として選任し、事業場内メンタルヘルス推進担当者を中心に実施していくとよいでしょう。

引用:厚生労働省 職場における心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~

引用:総務省 メンタルヘルス対策に関する計画(例)~職場における心の健康づくり~

実施事項

メンタルヘルスケアは、「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」及び「事業場外資源によるケア」の「4つのケア」が継続的かつ計画的に行われることが重要です。

以下の取組を推進することが効果的です。

- 職場環境の把握と改善

- 心の健康づくりのための教育研修及び情報提供

- 職場内のコミュニケーションの向上

- ストレスチェックの実施

健診コラム:ストレスチェック実施は義務なのか? - 心の健康に関する相談の実施

メディクラ健康管理ではストレスチェックの実施、産業医や保健師の面談管理ができメンタルヘルス対策の継続的な支援が可能になります。

個人のプライバシー及び不利益取扱いへの配慮

メンタルヘルスケアにあたっては、従業員の健康情報を含む個人情報及び本人のプライバシーに十分な配慮を行うことが重要です。

従業員からの相談対応を行った者は、知りえた個人情報を正当な理由なく他に漏らしてはならないこと、ストレスチェックや面接指導の受検有無や結果提供の不同意等を理由とした不利益取扱いを行ってはならないことを明記しましょう。

個人情報の保護に関する法律及び関連する指針等を遵守し、社内で健康情報等の取扱規程を作成するなど従業員が健康情報を安心して提供できる環境にしておきましょう。

参考:事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き 厚生労働省

心の健康づくり達成目標及び評価

長期目標(何か年でどのようなことを達成するか)、長期目標を達成するための年次目標、活動の評価基準を設定します。

年間計画を作成し、月ごとの実施事項を決めておくと効果的な活動につながるでしょう。

心の健康づくり計画のひな型は厚生労働省 心の健康づくり計画(例)で確認できます。

まとめ

心の健康づくり計画を策定し、メンタルヘルス不調の予防的取組、再発防止だけでなく、職場でのコミュニケーションの活性化などを含めた広い意味での心の健康づくりに取り組むことは、従業員の健康状態の向上だけでなく、企業においてさまざまなメリットがあり健康経営に繋がります。

健康で活力のある職場づくりを目指して、メンタルヘルス対策を推進していきましょう。