働きやすい職場をつくるうえで、見えない「ストレス」をどう把握するかは大きな課題です。

その対策として注目されているのが、年に1回実施される「ストレスチェック制度」です。

義務化の対象は従業員50人以上の事業場ですが、最近では50人未満の事業場でも“自主的に”取り組むケースが増えてきています。

令和5年では50人未満の事業場の34.6%の企業がストレスチェックを実施しています。

厚生労働省:「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」の中間とりまとめ

令和7年5月に労働安全衛生法等の一部改正案が国会で成立し(令和7年法律第33号)職場のメンタルヘルス対策の推進として、50人未満の事業場についても実施が義務化されました。

2028年5月までには施行される予定です。

では、ストレスチェックで一体何がわかるのでしょうか?

今回は「57問」について解説します。

健診コラム:ストレスチェックの調査票、どれを選ぶ?23・57・80・120問の違いと選び方

ストレスチェック57問とは?

厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」は、働く人のストレスの状態を把握するための標準的な質問紙です。

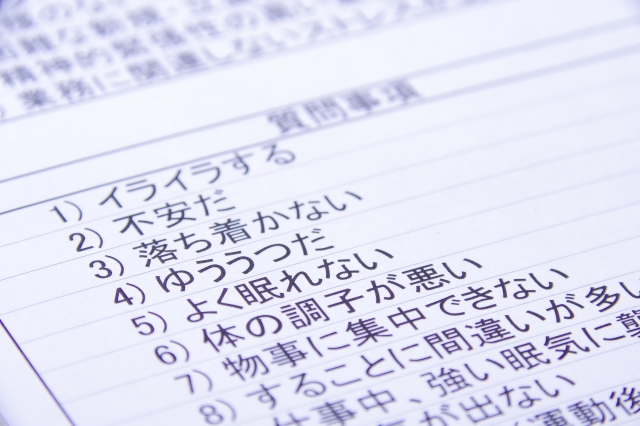

内容は以下の3つの観点に分かれています。

①仕事のストレス要因:仕事の量や質、裁量の有無、人間関係、職場の雰囲気など

②ストレス反応:気分の落ち込み、いらいら、不安感、身体のだるさなど

③周囲の支援:上司・同僚・家族などからのサポートの有無

この質問に答えることで、働く人がどのような環境で、どのような心身の反応を抱えているかが明らかになります。

57問からわかること

この調査結果をもとに「高ストレス者」の抽出が行われます。

高ストレス状態は、次のようなリスクと関連しています。

- メンタルヘルス不調(うつ、適応障害など)

- 長期休職や突発的な退職

- プレゼンティーイズム(出勤しているが生産性が下がっている状態)

- 職場の人間関係の悪化やチーム機能の低下

高ストレスと判定された人には、医師との面接を受ける権利があるため、早期のメンタル不調対応につなげることができます。

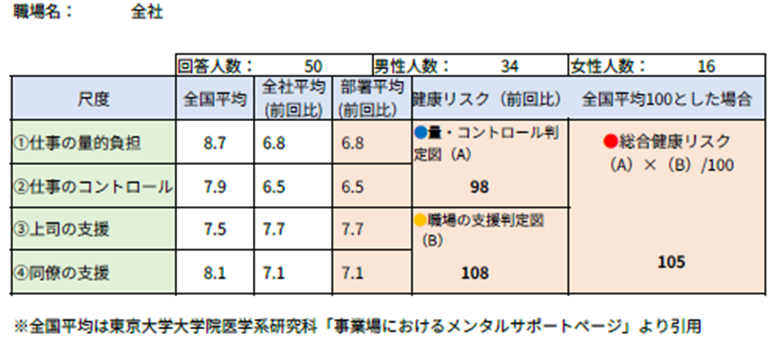

さらに、全員の回答を集計した「集団分析」では、部署ごとの傾向や職場環境の課題が見えてきます。

たとえば、ある部署では「仕事の量が多い」が目立ち、別の部署では「上司の支援が少ない」などの傾向がわかれば、改善策の検討にもつながります。

中でも見落としがちなのが「支援の少なさ」です。働くうえでの困りごとがあっても、相談できる人がいない状態は、ストレスの蓄積を招きます。

逆に、支援があると感じている人は、たとえ業務が大変でもストレスの影響が軽くなることがわかっています。

反対に「働きやすい職場環境」が整っている部署の傾向を、他部署の参考にすることもできます。

分析結果はグラフや棒グラフ、レーダーチャートで示されることが多く、人事担当者が感覚に頼らず、データに基づいて組織改善を検討することができる点が大きなメリットです。

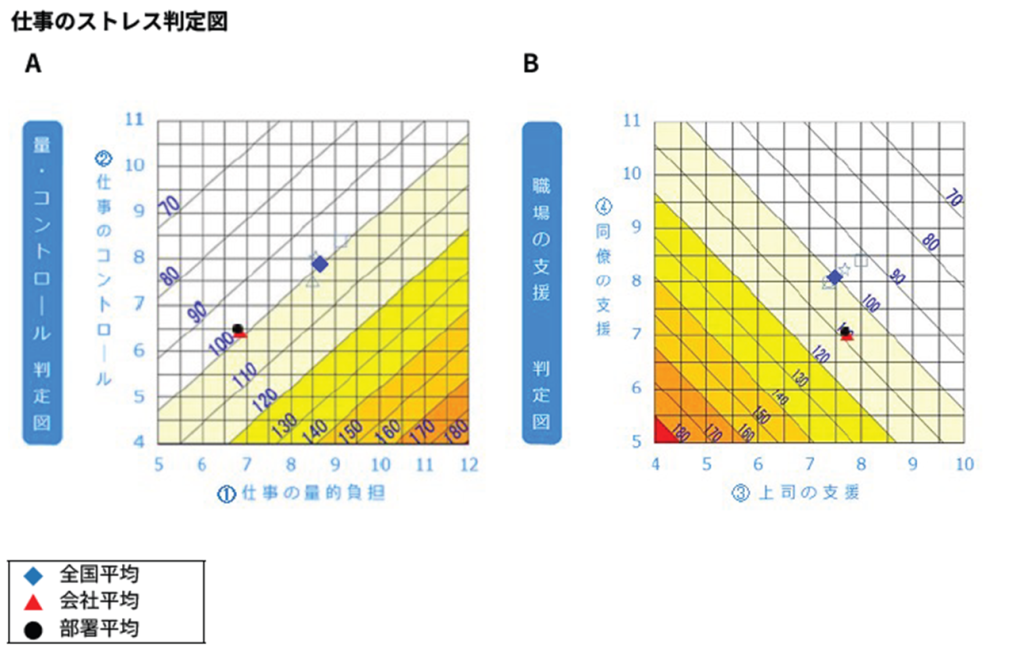

「仕事のストレス判定図」で何がわかる?

57問のストレスチェック集団分析結果の代表的な出力のひとつが「仕事のストレス判定図」(「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(改訂平成28年4月厚生労働省)で示された「仕事のストレス判定図」に準拠 )です。

仕事のストレス要因(①仕事の量的負担、②仕事のコントロール、③上司の支援、④同僚の支援)を評価し、健康リスクがあるかを示すものです。

これらとあわせ、現状の職場のストレス状態が労働者の健康にどの程度影響を与えるかを判断するための指標として総合健康リスクを算出(「量-コントロール判定図の値」×「職場の支援判定図」/ 100)することができます。

健康リスクの数値は100を全国平均とし、高いほど労働者の健康リスクが高い状態であることを示しています。

例えば、総合健康リスクが 120であれば仕事のストレスのために心理的ストレス反応、疾病休業、医師受診率等のリスクが 1.2 倍になるといわれており、職場環境改善等の対策を検討することが必要になります。

出典:厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」

参考:厚生労働省:ストレスチェック制度の 効果的な実施と活用に向けて

ストレスチェック、集団分析を行う必要性は

ストレスチェックの結果を職場や部署単位で集計・分析することにより、高ストレスの労働者が多い部署が明らかになります。

この結果、当該部署の業務内容や労働時間など他の情報と合わせて評価し、事業場や部署として仕事の量的・質的負担が高かったり、周囲からの支援が低かったり、職場の健康リスクが高い場合には、職場環境等の改善が必要と考えられます。

集団ごとの集計・分析及びその結果に基づく対応は、規則に基づく事業者の努力義務とされていますので、職場のストレスを低減させるため、できるだけ実施するようにしましょう。

厚生労働省:ストレスチェック集団分析結果等を活用し職場環境改善に取組みましょう

職場に存在するストレス要因の多くは、労働者自身の力だけでは取り除くことができません。

労働者のメンタルヘルス不調を防ぐためには、ストレスチェックを活用し、各職場でメンタルヘルス対策を推進することが必要です。

集団ごとの集計・分析の結果を実施者が事業者に提供するに当たっては、労働者個人の同意を取得する必要はありませんが、集計・分析の単位が10人を下回る場合には個人を特定されるおそれがあることから、個人特定につながらない方法でない限りは、集計・分析の対象となる全ての労働者の同意がなければ、事業者に集計・分析の結果を提供してはなりません。

中小企業こそ活用したい理由

「うちは人数が少ないから関係ない」と思われがちですが、むしろ少人数だからこそ、1人の不調が全体に影響を与えるリスクが高くなります。

ストレスチェックの結果は、離職の予兆や職場の人間関係のヒントを得る貴重な材料です。

また、健康経営の一環としても活用でき、従業員との信頼構築にもつながります。

実施にあたっての注意点は、ストレスチェックは「診断」ではありません。

また、結果を人事評価に使うことはできません。従業員が安心して回答できるよう、プライバシー保護と運用ルールの整備が必要です。

“測る”ことから“変える”ことへ

ストレスチェックの最大の目的は、「測って終わり」ではなく、結果をもとに職場環境を“より良くすること”にあります。

たとえば、面談の機会を増やす、上司の関わり方を見直す、小さな改善から始めてみる、そんな一歩が、働きやすい職場づくりにつながります。

57問が教えてくれるのは、「いまこの職場で、誰が、どのように感じているのか」

それを知ることは、企業にとってかけがえのない“気づき”になるはずです。

- 面談や1on1の充実

- 上司・部下間のコミュニケーションの活性

- 柔軟な配置や業務調整

- 相談しやすい社内風土の醸成

こうした具体的な行動に結びつけていくことで、職場は少しずつ変わっていきます。

まとめ

57問のストレスチェックは、働く人の「声なき声」を拾い上げ、職場の健康状態を見える化するツールです。

そこから得られる気づきをどう活かすかが、働きやすい職場づくりにつながります。

50人未満の事業場についても実施が義務化され、2028年5月までには施行予定です。

ひとつの気づきから、より良い職場づくりを始めてみませんか。

メディクラ健康管理ではストレスチェック57問、80問に対応しています