労働安全衛生法に基づき、一定の規模に該当する事業場では、安全委員会、衛生委員会(又は両委員会を統合した安全衛生委員会)を設置しなければなりません。

職場での危険なこと(労災防止)、労働時間、職場環境、健康問題など、職場での生活をより快適にするために話し合うのが安全衛生委員会です。

安全衛生委員会とはどのようなものかを解説します。

設置義務

衛生委員会は労働者数50人以上の全業種の事業場で設置が必要です。

安全委員会は、労働安全衛生法第十七条により、一定の業種及び規模の事業場ごとに設置することが事業者に義務付けられています。

安全委員会及び衛生委員会の両方を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。

安全衛生委員会を設置しない場合には労働安全衛生法第百二十条により五十万円以下の罰金が科せられるとされています。

安全委員会の設置義務のある事業場

① 常時使用する労働者が50人以上の事業場で、次の業種に該当するもの

林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部の業種(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業

② 常時使用する労働者が100人以上の事業場で、次の業種に該当するもの

製造業のうち①以外の業種、運送業のうち①以外の業種、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業

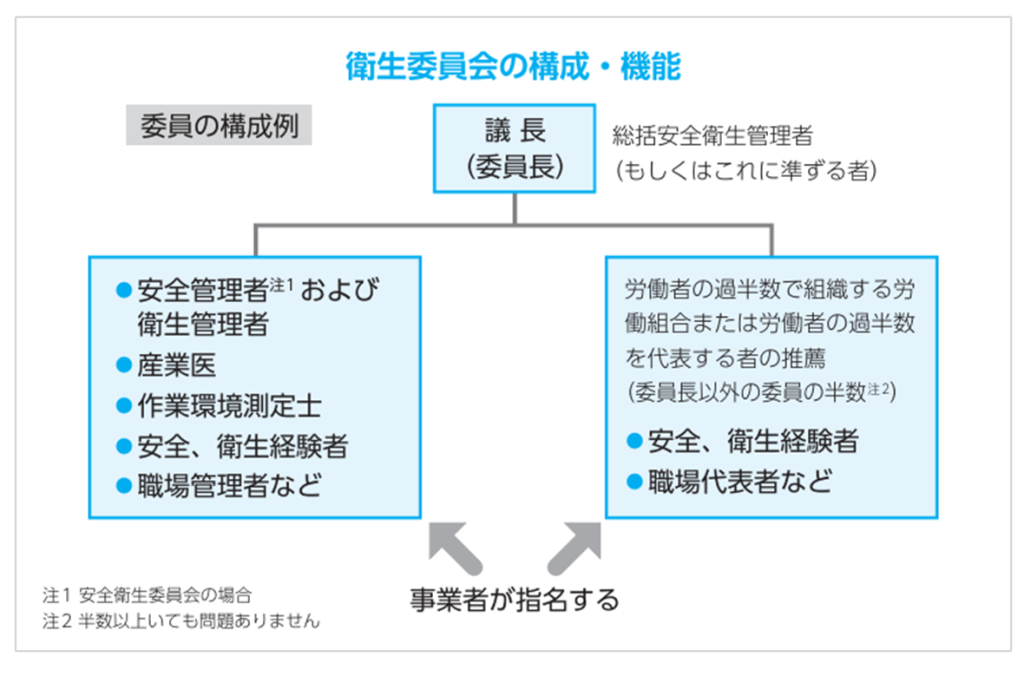

委員の構成、調査審議事項

安全委員会の調査審議事項

- 安全に関する規程の作成に関すること。

- 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。

- 安全に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

- 安全教育の実施計画の作成に関すること。など

衛生委員会の調査審議事項

- 衛生に関する規程の作成に関すること。

- 衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

- 衛生教育の実施計画の作成に関すること。

- 定期健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること。

- 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。

- 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。など

定期健康診断等の結果に対する対策に、メディクラ健康管理では健康診断結果管理、分析が可能です。

共通事項

- 毎月1回以上開催すること。

- 委員会における議事の概要を労働者に周知すること。

- 委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、これを3年間保存すること。

労働者数が50人未満の事業場は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければなりません。(労働安全衛生規則第23条の2 )

衛生委員会のルール

多くの事業場では、委員は別の主担当業務を行いながら、衛生委員会の委員を務めることが多いので、委員の負担や不安を軽減できるよう、一定のルールを決めておくとよいでしょう。

開催頻度、開催時期

委員会の開催は月1回以上と定められています。

月の中で委員の多くが出席しやすい時期を相談しておきましょう。

毎月第〇週の〇曜日と原則を決めておくと、委員も業務の調整がしやすいでしょう。

月末に忙しい部署もあれば、月初に忙しい部署もあり、統一が難しい場合は、上期は月初に、下期は月末にと、年間の中で変えて設定している事業場もあります。 初回の委員会で皆さんの希望を聴取し決めてもよいでしょう。

委員会に出席できない場合は

主担当業務の都合により、どうしても委員会に出席できない月もあるでしょう。

業務都合や休暇取得により、委員会に出席できない場合は、代理人を立てるルールを決めておくとよいでしょう。

その委員が部署の代表という位置付けであれば同一部署から、女性の代表ということであれば他の女性従業員からなど、その委員の立場で代理が務まる人に出席してもらいましょう。

代理人の方も、衛生委員会とはどのような場なのか、どのようなことを話し合っているのか、経験する良い機会となり、社内に関心を持つ人が増えるメリットもあります。

任期

衛生委員会は、職場の意見を広く集めることで活性化されますので、できるだけ多くの人に経験してほしいものです。

任期を定め、順番に従業員に経験してもらいましょう。

また、定めはありませんが、任期を2年としている会社が多いようです。

衛生委員会での審議事項は健康診断やストレスチェックなど、1年に1回しかない議題もあります。1年経験して、ようやく衛生委員会の全体像がつかめたところで任期が終わってしまうのはもったいないので、理解が深まったところからもう1年、トータル2年は継続してもらうという背景があるようです。

また、2年経って全員交代してしまうと、また一から委員会をスタートさせなければならないので、毎年委員の半数ずつを交代していく事業場もあります。なお、任期途中で転勤や退職してしまうケースでは、必ず後任を決める(事業者が指名する)ことも忘れないよう注意が必要です。

衛生委員会の進行例

委員会次第(例)

1 委員長開会挨拶

2 先月からの持越し案件について

3 定例報告1(労災報告)

4 定例報告2(労働時間状況報告)

5 定例報告3(産業医による長時間残業者面談結果報告と巡視報告)

6 定例報告4(衛生管理者からの報告)

7 その他要望等

8 委員長閉会挨拶

衛生委員会において毎月定例的に話し合うこととして労災報告、長時間労働状況等があります。

さらに季節に応じたテーマを決めて話し合うことで衛生委員会の活性化につながるでしょう。

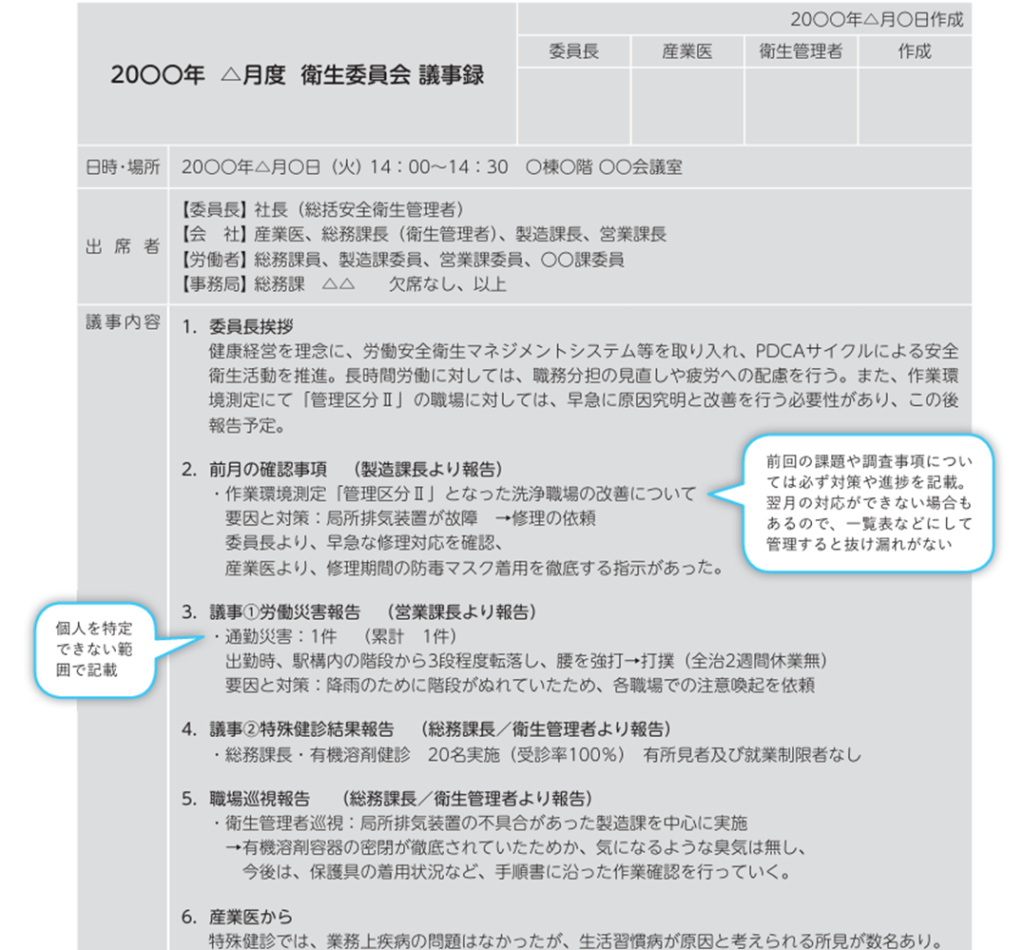

議事録の作成・周知・保存

事業者は、委員会の開催の都度、速やかに議事録を作成、労働者(パート、アルバイト従業員を含む)に周知し、保存する義務があります。

議事録の作成

衛生委員会の開催後速やかに議事録を作成します。

開催日時、場所、参加者、審議した事項、各委員からの報告、連絡事項、次回予定などを記載します。

※作成後は、委員長、産業医などの必要な参加者に確認・承認をもらうことが大切です。

労働者への周知

労働者への周知は下記いずれかの方法で行います。

- 見やすい場所に掲示する、又は備え付ける(社内掲示板など)

- 書面を労働者に交付する(メールでの全体周知、社内報での配布など)

- 電子記録に残し、労働者が内容を常時確認できるようにする(イントラネットへの掲載など)

保存期間

議事録の保存期間は3年間です。

担当者が変わっても継続管理ができるように適切に保管しましょう。

個人情報の取り扱い

衛生委員会では、事業場内での健康課題や、労働時間、職場環境、労働災害再発防止策など様々な審議や情報共有を行いますが、その際、実名を伏せ、個人が特定できないよう詳細情報の提示範囲を制限するなどに配慮が必要です。

また、産業医や保健師、衛生管理者など健康情報を積極的に収集し、取扱う者とその他の委員とでは、取扱う情報の範囲や内容が異なります。

各事業場においては、衛生委員会などの場で労使協議のもと、「健康情報取扱に関する規則」を定め、確実な運用をすることが必要です。

参考:厚生労働省 「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」

参考:厚生労働省 「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」

まとめ

衛生委員会は、労働者の健康障害の防止を目的に労働者の意見を聴き、職場での生活をより快適にするために話し合う場です。

衛生委員会を効果的・効率的に開催し、実効ある産業保健活動を推進することは企業の健康経営に繋がります。

労働者が明るく元気に働くことができる職場をつくりましょう。