労働安全衛生法により、常時50人以上の労働者を使用する全ての事業場が衛生委員会を設置し、労使を含めた関係者を構成員として毎月1回以上開催することが義務づけられています。

職場での危険なこと(労災防止)、労働時間、職場環境、健康問題など、職場での生活をより快適にするために話し合うのが衛生委員会です。

衛生委員会を毎月開催しているが、活発に意見が出ない、実際の職場改善につながらないなどの課題はないでしょうか。

衛生委員会が活性化すれば、職場の健康リスク低減や従業員の健康意識向上につながります。

衛生委員会でよくある課題と活性化のためのポイントを解説します。

参考:健康管理・ヘルスケアコラム「安全衛生委員会の構成と役割」

衛生委員会のよくある課題

形骸化

- 会議が「報告会」になっており、活発な議論がない

- 形式的に開催されているだけで、実際の職場改善につながらない

- 会議で決まったことが実行されず、PDCAサイクルが回らない

参加者が消極的で、意見が出ない

- 参加者が発言せず、一部の人だけが話す会議になっている

- 「安全衛生は専門外」と考え、関心を持たない人が多い

- 若手や一般社員が意見を出しにくい雰囲気

決定事項が実行されない・フォローアップがない

- 会議で決めたことが実施されず、翌月の会議で同じ話をする

- 「誰がやるのか」「いつまでにやるのか」が不明確

- 施策を実施しても、その後の効果検証がされない

経営層や現場との連携が弱い

- 衛生委員会の決定事項が現場に浸透しない

- 経営層が関与せず、重要性が軽視されがち

- 現場の意見が反映されにくい

参加しにくい環境・ルールが不明確

- 多忙な業務の中で会議に参加しづらい

- メンバーが固定され、新しい人が入りにくい

- 衛生委員会の役割が十分に理解されていない

活性化のためのポイント

目的の再確認と共有

初回または定期的に「目的共有」の時間を設ける

衛生委員会を活性化する第一歩として重要なのが「目的と役割の再確認と共有」です。これが曖昧なままだと、「ただ集まって報告を聞くだけの会」になり、形骸化してしまいます。

年度初めや新メンバー加入時などに、衛生委員会の目的や役割を5~10分程度説明。

法律上の目的だけでなく、「この会社にとっての意義」も明示する。

「衛生委員会は、職場の安全と健康を守る“職場全体で考える場”です。健康診断やメンタル不調の予防だけでなく、社員の声を集めて働きやすい環境をつくるために活動します。」

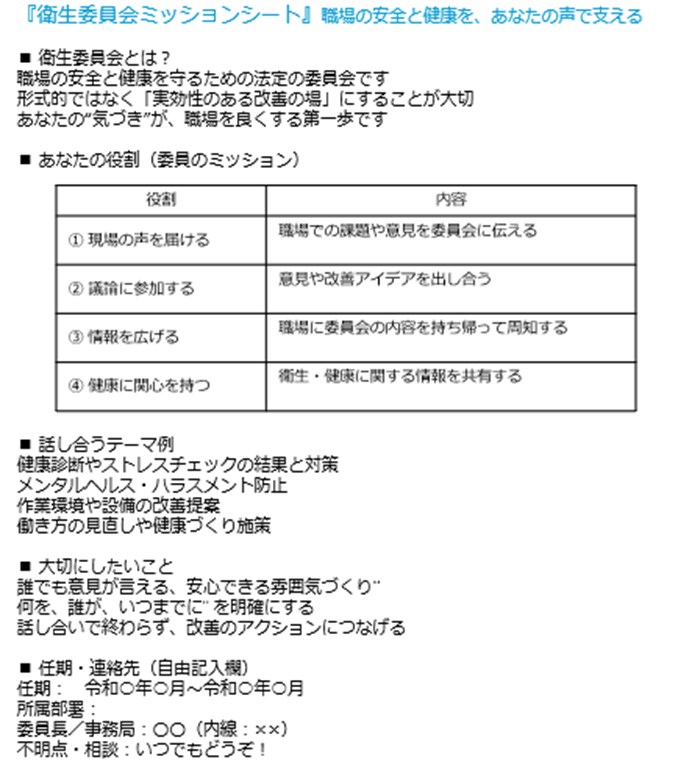

委員の役割と期待される行動を伝える

衛生委員に対して「あなたが必要な理由」を伝える。

委員の役割を「代表」「観察者」「アイデアの種まき役」として位置づける。

「委員だから意見を言ってもらいたい」

「自分の部署の健康課題や要望を持ってきてほしい」

「決定事項は職場に持ち帰って広めてほしい」

目的に“どう関わるか”を明確にするのが重要です。

委員に配布する「目的・役割シート」や簡易マニュアルを作成

◉ 内容例:

衛生委員会の目的(法律と企業の方針)

委員に期待されること(声の吸い上げ、議論、情報発信)

委員会の進行の流れ・ルール

議事録の見方、職場への伝え方

A4 1枚の「ミッションシート」として配ると、負担なく意識づけができます。

委員にとって「なぜ自分がここにいるのか」を理解し、自分の役割に納得できると、自然と参加意欲や発言が増えます。衛生委員会が「ただの義務」から「職場を変える手段」になれば、活性化はぐっと近づきます。

経営層・人事部が衛生委員会の位置づけを発信する

産業医や事務局だけでなく、経営層から衛生委員会の重要性をメッセージしてもらう。

例:「当社では働きがいと健康の両立を目指す。そのために衛生委員会を重要な場と考えている」

経営の方向性とリンクしていると、委員も“意義”を感じやすくなります。

議題やアウトプットを“健康経営の施策”と結びつける

衛生委員会の議論が、健康経営の施策につながっていることを見える化する。(ウォーキングキャンペーン、ハラスメント防止、長時間労働対策など)

具体的な議題設定

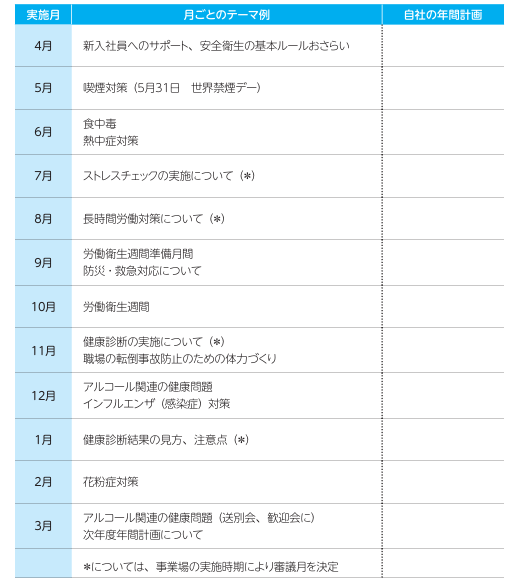

定例報告の他に、月ごとのテーマを決めておきましょう。

従業員の関心が高いテーマを扱うとよいでしょう。(メンタルヘルス、ハラスメント対策、熱中症予防など)

「衛生」「健康」に関連したテーマと難しく考えすぎていませんか。

職場がもっと快適になるために、と幅広くとらえてみましょう。

例えば「昼の休憩時間にBGMを流してほしい」「自動販売機のメニューを入れ替えてほしい」「休憩コーナーに雑誌を置いてほしい」など身近な話題でもよいでしょう。

委員だけではよいアイディアが出ない場合は、アンケート等で事業所から議題や意見を集めてみましょう。

月ごとの議事(例)

引用:独立行政法人労働者健康安全機構「衛生委員会の活性化のヒント」

引用:独立行政法人 労働者健康安全機構「衛生委員会活性化テキスト」

参加しやすい雰囲気・ルールづくり例

開催時間の柔軟化・短時間化

- 1回あたり 30分以内で終了する「コンパクト委員会」を目指す

事前資料・議題の共有ルール

- 開催1週間前までに資料を共有

- 目的・所要時間・ゴールを明確に(「何を決める会か」を共有)

オンライン・ハイブリッド参加OK

- リモート・サテライト勤務の委員もZoom等で参加できるルール

- 録画アーカイブ視聴可にして「見逃しフォロー」も可能に

テーマの“従業員目線化

- 「健康診断結果どうだった?」「睡眠足りてる?」など身近なテーマを導入

- 委員が“みんなの代表”として声を吸い上げられる仕組みに

- Googleフォームなどで「今月の健康や職場環境に関するお困りごと」募集

委員の負担や不安を軽減するために開催頻度・開催時期、委員会に出席できない場合は、任期などをルールとして決めておくとよいでしょう。

参考:健康管理・ヘルスケアコラム「安全衛生委員会の構成と役割」

まとめ

職場での危険なこと(労災防止)、労働時間、職場環境、健康問題など、職場での生活をより快適にするために話し合うのが衛生委員会です。

衛生委員会の目的と参加する従業員の役割を再確認し、職場での課題や意見を出し合える場として衛生委員会が活性化していくと従業員がいきいきと働く職場になり満足度が上がり、健康経営にも繋がっていくでしょう。